Invitati ad una festa a casa delle zie, eravamo tutti e tre, mio fratello Giovanni, la mia sorellina ed io, molto contenti di andarvi. Alla fine del pomeriggio, passata la festa, la zia ci disse semplicemente: «Perché la mamma possa riposarsi un po’, per questa settimana starete qui da noi». Eravamo tristi di non tornare a casa quella sera, ma poiché eravamo insieme a zie, zii e cugini con cui stavamo molto bene, accettammo la cosa facilmente.

Otto giorni dopo, accompagnati dalla zia, andammo a trovare la mamma in ospedale per la prima volta. Fu un po’ impressionante.

La mamma parlava con difficoltà e sembrava rattristata per noi di essere così sofferente. Io non capivo: era la mamma e allo stesso tempo era un’altra persona. Uscendo dalla stanza — avevo dodici anni allora — non riuscivo a smettere di piangere. La zia mi spiegava che erano le medicine a fare quell’effetto, ma che erano necessarie perché avrebbero aiutato la mamma a guarire.

Delle ferite così profonde di quell’epoca, ricordo tre episodi.

Il giorno in cui provammo una grande paura perché la mamma non era tornata a casa. Suonarono alla porta: erano due poliziotti che l’accompagnavano. Lei aveva saputo dir loro solo il suo nome da signorina.

Un’altra volta, per la strada, con la mamma uscita dall’ospedale per la giornata, incontrammo un’amica; provai vergogna. Forse lei non sapeva che era mia mamma, ma ebbi paura del suo sguardo.

Infine il giorno in cui la mamma, alla quale piaceva molto il mare, aveva preso un treno per andare a fare un bagno a Dieppe ed era ritornata senza fare il biglietto. Fummo convocati al commissariato di polizia per pagare una multa. Questo era troppo: impossibile non scoppiare in singhiozzi.

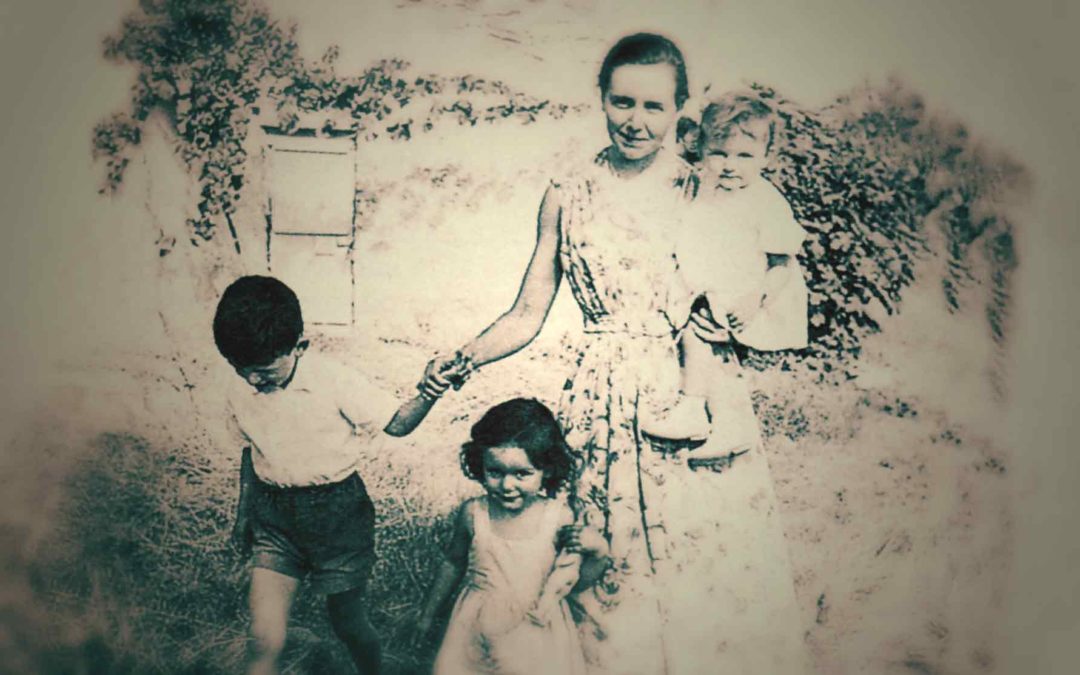

Eravamo troppo piccoli per sopportare una simile prova dopo quella della morte del papà pochi anni prima. Ma papà continuava a vegliare su noi e così eravamo circondati e accolti dalla nonna, dagli zii e zie con una delicatezza infinita. Per la mamma era lo spogliarsi della memoria, dell’efficienza; era l’impossibilità di partecipare alla vita normale di tutti i giorni. Eppure…

Come esprimere quella luce straordinaria che emanava da lei, quella dolcezza infinita, quel distacco da se stessa che faceva sì che potessimo confidarle ogni cosa; quella preoccupazione continua per tutti quelli che conosceva; quelle sue domande che raggiungevano il cuore; quella certezza che, stando vicino a lei, eravamo più vicini a Gesù.

Il cappellano dell’ospedale un giorno ci confidò: «Vicino a lei, ho scoperto che è possibile diventare poveri. Non uscivo mai dalla sua camera allo stesso modo di quando vi ero entrato». E aggiungeva:

«La sua presenza ha cambiato l’atmosfera del reparto».

Sì, la mamma ha conosciuto la sofferenza che annienta, quella dell’angoscia, quella della paura «su di sé» e ci ha fatto capire che tutto questo ha un senso dopo il Getsemani; che quando uno è solo, irrimediabilmente solo, Gesù, dopo l’Orto degli Ulivi, è venuto a raggiungerlo.

Abbiamo capito che non c’è più nessuna angoscia sulla terra che non abbia un senso se si accoglie la propria povertà, la propria mendicità; questo è quello che ha fatto la mamma lungo tutti questi anni di offertorio. Se ci si accetta mendicanti di una presenza, allora la porta del Vangelo è aperta.

La mamma è testimone dell’immenso offertorio di tutti i poveri della terra, di tutti quelli che un giorno hanno affidato tutto a Gesù in un giorno di angoscia. E questo salva l’universo.

Quanto a me, due risposte mi hanno sostenuta.

Quella di Martha Robin a Chateauneuf di Galeaure dove, per la prima volta, ho capito che alla sofferenza era legato un peso d’amore infinito.

Quella di Fede e Luce: lì la sofferenza era trasformata dall’amore, era presente la gioia. Avevo una specie di luce in fondo al cuore, ma prima di questi incontri non avevo mai conosciuto persone che da questa luce traggono la forza per la loro vita.

L’amicizia con le Piccole sorelle di Gesù ci ha insegnato molto.

Durante i nostri soggiorni ad Aix (la mamma ha passato i suoi ultimi anni di vita all’ospedale di quella città) le suore ci facevano dormire da loro, ci facevano mangiare con loro. Anche quando non riuscivamo più a parlare, questo non aveva importanza.

Erano loro che ci raccontavano delle storie, ci facevano sorridere. Ci parlavano con amore della gente del quartiere; c’era in loro una vera compassione e una preoccupazione concreta di aiutare.

Durante un pellegrinaggio famigliare a Paray le Monial, avevano imprestato alla mamma il cuscino più bello, l’unico ricamato.

Anche la telefonata degli amici erano ogni volta una piccola luce.

«Vorrei essere un uccellino per volare verso di voi e contemplarvi con tutto il mio sguardo», mi scriveva la mamma in una delle sue ultime lettere. Ho pensato a una canzone composta dal Carmelo per i bambini:

«Vorrei amarti Gesù… Vorrei volare verso di Te, non sono che un uccellino. Sulle tue ali mi prenderai e andrò molto più in alto».

– C.D., 1988, da Ombres et Lumiére n.79

Questo articolo è tratto da

Ombre e Luci n.21, 1988

Sommario

Articoli

Saverio, nostro fratello di Mario Damiani

La malattia mentale di M.E.

Bloccati nel silenzio di Jean Vanier

Addomesticare la malattia di J.P. Walcke

Era la mamma ma anche un’altra persona di C.D.

Dove vivono, come vivono

Villa S. Giovanni di Dio di Nicole Shulthes

Comunità terapeutica di Primavalle di Sergio Sciascia

Risultato dell’inchiesta "Aiutateci a migliorare Ombre e Luci"

Cosa ha detto Papa Wojtyla sull'epilessia di Redazione