L’energia nucleare è un tema che divide l’opinione pubblica da anni. Forse proprio per questo il documentario I’m So Sorry, passato a Cannes nel 2021, è stato quasi ignorato da noi, con l’eccezione dell’Across Asia Film Festival di Cagliari che ne ha proposto l’anteprima nazionale.

Offrendo allo spettatore più riflessioni che informazioni, secondo lo stile poetico e visivamente molto curato che ha reso Liang Zhao una delle figure più note tra i documentaristi cinesi, la pellicola ci porta vicino a Chernobyl, dove vivono in solitudine alcune persone che hanno scelto di non andarsene; nei pressi di Fukushima, negli alloggi in cui si sono sistemati sfollati le cui case sono ancora intatte nonostante l’incidente nucleare; in Germania, dove invece una centrale nucleare viene smantellata.

Spingendosi fino in Bielorussia il regista vuole farci vedere come vivono i ragazzi nati con gravi disabilità causate dall’esposizione alle radiazioni. Sono tra le scene più toccanti, ma inevitabilmente anche manipolatorie: se la donna che cura un figlio dalla mobilità limitata offre una scena di grande amore materno, i primi piani di altri ragazzi gravemente malati (inconsapevoli di essere ripresi) sfiorano quasi i contorni di una pornografia del dolore, usata cinicamente per sostenere le proprie posizioni.

Senza affrontare il tema dei possibili vantaggi dell’energia nucleare (economici, politici e di sostenibilità ambientale) viene offerto principalmente uno sguardo su alcune delle conseguenze negative che gli esseri umani di diverse latitudini hanno dovuto affrontare, lasciando nello spettatore una sensazione di insostenibile disagio. Mancano, per scelta, altre domande: quali possono essere le migliori alternative, se ci sono? Siamo davvero sicuri che esse non causino danni anche peggiori alla salute delle persone e al pianeta? Davvero non abbiamo alcuna speranza di vivere in maggiore sintonia con lui?

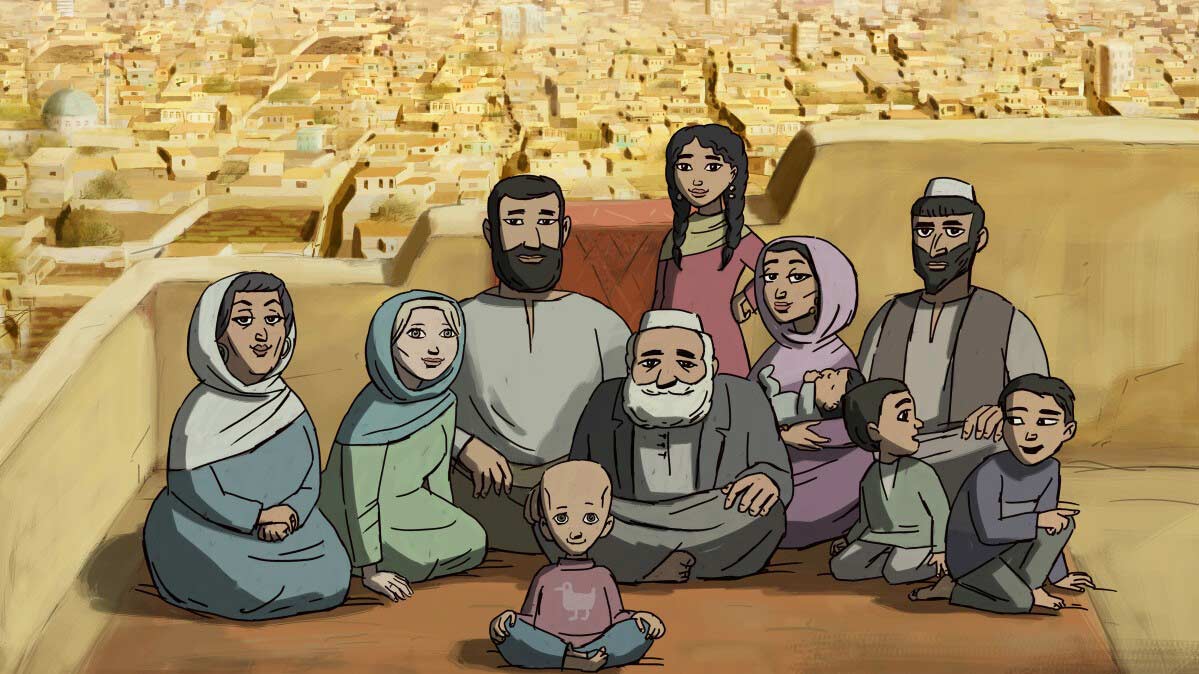

La famiglia di “My Sunny Maad” di Petra Procházková

Di tutt’altro tema tratta invece My Sunny Maad, film d’animazione presentato alla Festa del Cinema di Roma: la vicenda è ispirata a un libro della giornalista Petra Procházková, che per lavoro ha coperto diverse zone di guerra, in particolare ex sovietiche, inclusa un’esperienza afgana. Anche la protagonista, Helena, è ceca: costei si innamora di un uomo afgano e decide di sposarlo, trasferendosi a Kabul. Per sua fortuna vive in una famiglia di mentalità aperta (con la non trascurabile eccezione del cognato), ma in un Paese dove non ha più le libertà all’occidentale, Helena deve fare attenzione a come si comporta.

Non riuscendo ad avere figli, lei e il marito decidono di adottare Maad, un bimbo dolce e quieto che però a causa di una malformazione al cranio, nessuno vuole. L’amore che il bambino, finalmente accettato, nutre per i genitori è ricambiato: un vero raggio di sole in un Paese che già allora, per le donne e le madri, era coperto da fosche nubi. L’amore per il figlio aiuta Helena ad affrontare le conseguenze della violenza civile da cui è travolta.

Alla luce degli avvenimenti recenti, vedere oggi il film di Michaela Pavlátová riempie il cuore di tristezza. Purtroppo il modo originale del film di raccontare la società afgana fondendo occhio occidentale e autoctono, ha però un finale monco: la pellicola termina con un messaggio di speranza e resistenza alle avversità, che la donna trova nel fortissimo legame col figlio Maad, un messaggio che purtroppo non sembra più in accordo con la situazione attuale.

Questo articolo è tratto da

Ombre e Luci n. 158, 2021

La Newsletter

Ombre e Luci è anche una newsletter

Ci trovi storie, spunti e riflessioni per provare a cambiare il modo di vedere e vivere la disabilità.

Se prima vuoi farti un'idea qui trovi l'archivio di quelle passate.