Il 75º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, da tutti chiamato Berlinale, è iniziato in una città fredda e innevata; per le strade, si vedono i cartelli politici affissi per le elezioni parlamentari che si terranno in Germania il giorno dopo la premiazione. La campagna elettorale in corso è solo una delle questioni extra cinematografiche che potrebbero segnare questa edizione. Un anno dopo le polemiche sulle posizioni espresse dalla direzione del festival e da molti artisti sul conflitto israelo-palestinese, quel conflitto è ancora in corso; la guerra in Ucraina non è ancora terminata; l’elezione di Trump come presidente USA sta già creando ulteriori tensioni a livello internazionale.

Nel tentativo di prevenire polemiche con gli artisti invitati, la nuova direttrice artistica Tricia Tuttle si è impegnata a garantire il rispetto della libertà di espressione di tutti, ferma restando la necessità di rimanere nei limiti della correttezza. Nonostante ciò, anche un festival da sempre inclusivo e libero come la Berlinale ha recepito le nuove regole generali sul divieto di indossare simboli dal significato politico: alcuni lo hanno inteso come un divieto di indossare la kefiah a sostegno della causa palestinese. Restano ferme, per fortuna, tutte le altre forme di inclusione dei partecipanti. Con grande onestà, il festival ha ammesso che presentare film in anteprima mondiale significa che talvolta vengono terminati poco prima di essere proiettati e questo rende impossibile produrne copie accessibili. Tuttavia, alcuni film completamente accessibili sono in programma, con l’ausilio all’applicazione Greta per le audiodescrizioni.

Se l’anno scorso ci furono tante discussioni su Israele e Palestina è soprattutto per la grande sensibilità che il tema del rapporto con gli ebrei impone in Germania. Non sorprende, quindi, che il festival abbia deciso di celebrare il noto documentario Shoah di Claude Lanzmann con una nuova versione restaurata a quarant’anni dall’uscita. La proiezione occupa una sala per una giornata intera, poiché dura quasi dieci ore: viene ricordato perché la ricostruzione dello sterminio degli ebrei fu basato su interviste, cioè dando preminenza alla parola sulle immagini.

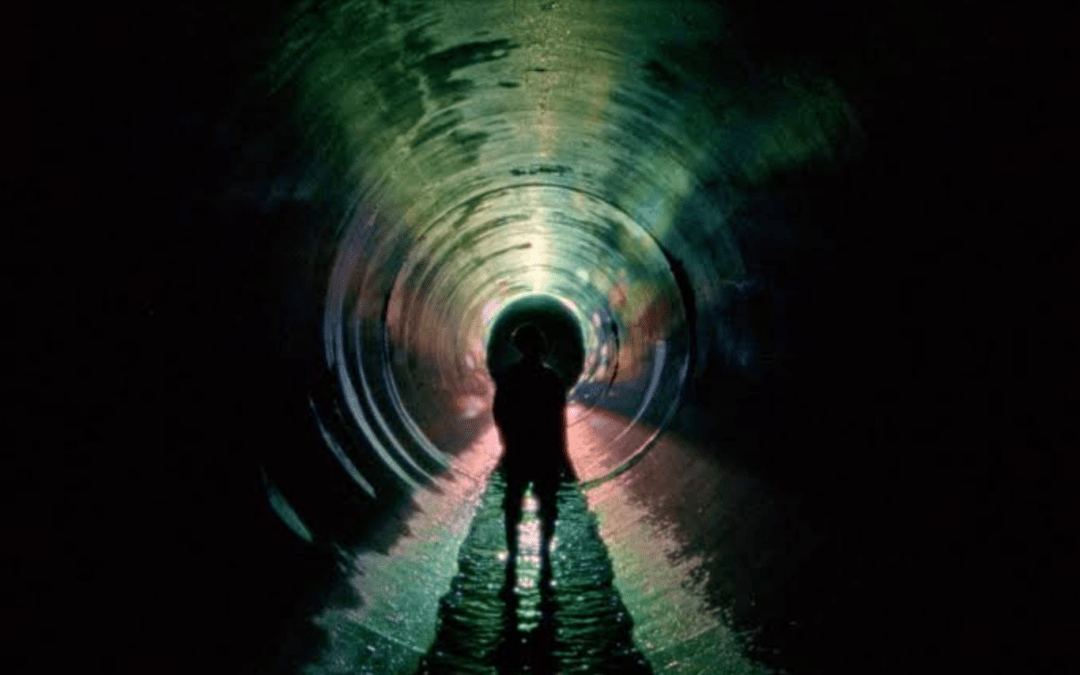

La sezione Forum presenta a sua volta il restauro di un documentario meno noto: Das falsche Wort di Katrin Seybold, in cui si racconta il genocidio nazista dei sinti. Cambiando continente ma non epoca, il giapponese Underground di Kaori Oda ci porta a esplorare il sottosuolo di Okinawa (sede di una delle maggiori battaglie nel Pacifico della Seconda Guerra Mondiale), ma alla maniera del cinema sperimentale, facendoci immaginare un affascinante viaggio visivo e sonoro in mondi nascosti e inesplorati. La parte narrativa si affida al racconto orale, ma con la bellezza della scoperta dei luoghi reali: uno storico sceso sottoterra ogni tanto si ferma e racconta le storie di quanti si rifugiarono nelle grotte in tempo di guerra.

Anche il film di apertura della Berlinale, Das Licht di Tom Tywker, affronta un argomento tornato recentemente di attualità: la guerra civile in Siria e la crisi dei migranti che vide la Germania in prima fila nell’accoglierli. Una rifugiata siriana a Berlino, psicologa in patria ma donna delle pulizie in Germania, comincia a lavorare per una famiglia berlinese, composta da due genitori impegnati nel sociale e due figli gemelli eterozigoti diciassettenni: una famiglia disfunzionale, piena di crepe, così egoista e frammentata da essersi accorta che la precedente domestica era morta in casa loro solo il giorno dopo. È chiaro l’intento di raffrontare la famiglia tedesca dalle idee aperte ma ben poco amalgamata, con una speculare famiglia siriana di cui pian piano si scopre la storia.

La donna siriana, con l’ausilio di un macchinario che emette luci intermittenti, riesce ad aiutare i membri della famiglia per cui lavora, sperando che loro possano aiutare lei. L’esplicito confronto tra le tragedie delle famiglie siriane e i problemi borghesi (sentimentali, lavorativi, adolescenziali) delle famiglie occidentali è tanto ragionevole quanto un po’ schematico; la psicologia di ogni personaggio viene espressa attraverso dei numeri musicali non sempre ben inseriti nella trama. Un film di grandi ambizioni e molto sfaccettato per come dà molto spazio a ogni personaggio, ciascuno con la sua crisi da affrontare, ma poco incisivo nel suo raffronto tra le crisi identitarie dell’occidente e le crisi dei paesi che a volte prova ad aiutare, a volte continua a ignorare.

La Newsletter

Ombre e Luci è anche una newsletter

Ci trovi storie, spunti e riflessioni per provare a cambiare il modo di vedere e vivere la disabilità.

Se prima vuoi farti un'idea qui trovi l'archivio di quelle passate.

Il blog di Benedetta

Un nuovo post ogni mese