L’esame di Ludovica

Qualche mese fa arrivò una lettera in redazione: era la nonna di Ludovica che ci raccontava, con grande (e fondato!) orgoglio, l’esame di terza media della nipote, reso incerto e difficile “a causa del coronavirus”.

Figlia di genitori sordi, su consiglio della professoressa, Ludovica è partita dalla sua esperienza personale per scrivere Oltre l’ostacolo, tesina risultato di «un percorso che – ne è convinta la nonna – l’ha fortificata» e che ha abbracciato tutte le materie. L’avvio è stato il linguaggio dei segni (Lis), riconosciuto come lingua ufficiale nel febbraio 1988, ponte «tra il silenzio dei sordi e il mondo degli udenti». Non tutte le sordità sono uguali, per questo la tredicenne si è soffermata sulla differenza tra la mancanza di udito dalla nascita e la sordità sopraggiunta. Dopo aver illustrato l’apparato uditivo, Ludovica ha presentato la Gallaudet University di Washington (vedi foto in basso), la sola al mondo gestita da persone sorde per persone sorde, e la rivoluzione informatica della Silicon Valley che ha coinvolto appieno anche la popolazione non-udente. È stata quindi la volta della famigerata azione T4 di Hitler e della nascita delle Paraolimpiadi nel dopoguerra. La tredicenne ha infine raccontato la vita di Bebe Vio, prima di concludere con il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della disabilità 2019. «Brava Ludovica – ha chiosato la nonna – sei veramente andata Oltre l’ostacolo!».

Il lavoro di Ludovica è un racconto approfondito e curioso della disabilità, un racconto che ne indaga gli aspetti meno noti. Merito dell’esperienza dell’autrice, certo, ma che un’adolescente abbia scelto di immergersi in ciò che coinvolge direttamente i suoi genitori, testimonia come la famiglia di Ludovica abbia saputo incarnare tutta la luce che c’è dietro quell’ombra che pare nascondere tutto. Ma la tesina è preziosa anche perché sconfessa – aspetto molto caro a O&L – l’idea monolitica della disabilità a fronte di società che ancora oggi accomunano tutte le forme di disabilità (fisiche, psichiche, congenite o sopraggiunte) che in comune hanno solo un’appartenenza in termini di negazione. Come ha scritto Miguel Benasayag, infatti, «l’handicap è una forma estrema di etichettatura: designa tutti coloro che sono definiti per difetto».

Tra accoglienza e segregazione

Ludovica vive in un’epoca in cui la gran parte dei Paesi occidentali presenta legislazioni che tutelano, proteggono e sostengono la disabilità con modalità prima sconosciute, un approccio che però non trova corrispettivo sul piano sociale. Il risultato è una grave frattura: il modo di intendere e definire i portatori di handicap rappresenta infatti uno scoglio contro cui rischia di infrangersi l’idea stessa di essere umano. Cosa lo definisce? L’intelligenza, il cuore, la produttività o la relazione?

Dietro questa dualità tra norma e prassi vi è una storia lunga e complessa. Una storia che ovviamente ne contiene al suo interno molte e diverse – la storia della disabilità mentale non è quella della disabilità fisica; esistono le storie giuridiche, filosofiche, la storia dell’associazionismo, della scolarizzazione… Quel che però a noi preme ricordare con questo focus è che ciò che oggi, nel bene e nel male, viviamo non è né un fungo spuntato dal nulla, né una vicenda rimasta sempre uguale a se stessa. C’è stato infatti un percorso lungo e accidentato che, come sempre nella Storia, si è articolato in passi avanti e scivoloni indietro.

Nell’antichità la regola dominante è stata il rifiuto della disabilità. Un rifiuto teorizzato da Licurgo e Seneca e declinato nel Monte Taigete a Sparta e nella Rupe Tarpea a Roma, nella stessa direzione della Legge delle Dodici Tavole («il neonato visibilmente deforme deve essere ucciso subito»). Anche in questo campo l’avvento del Cristianesimo ha cambiato radicalmente le cose, fornendo nuovi elementi sul piano teorico («Né lui ha peccato né i suoi genitori») e pratico.

Delle persone con disabilità la Chiesa è venuta occupandosi attivamente a partire dai secoli X e XI quando, sul modello dei lebbrosari, iniziano a sorgere strutture gratuite volte a offrire ricovero. Immediatamente, però, si produce un cortocircuito: oltre a quella di consolare infatti, l’istituto-ricovero viene contestualmente ad assumere la funzione di separare.

L’oscillazione tra accoglienza e segregazione, servizio e repressione vedrà per secoli il predominio (ora più blando, ora più marcato) delle seconde: quel che ha prevalso è stata infatti l’idea che la persona con disabilità non appartenga alla normalità. Per questo nei secoli l’abbiamo isolata, emarginata, esclusa, confinata nei recinti della devianza, ritenendo marginalità sociale e isolamento esistenziale condizioni di vita a lei connaturate. Eppure, ieri come oggi, è proprio questo sguardo che ha creato e continua a creare disabilità.

— Leggi anche: La risposta di Gesù di Marco Bove

La medicina fa capolino

In questo quadro è stato il Rinascimento a introdurre anche un altro fattore, oscillante tra l’essere un aiuto o, alternativamente, un ulteriore elemento di sopraffazione: la medicina. Per la prima volta cioè compare l’idea della cura, aspetto assolutamente inedito se confrontato, ad esempio, al lebbrosario dove il malato viene rinchiuso ma non curato. Non è dunque condivisibile l’opinione secondo cui il manicomio sarebbe figlio dell’Ottocento, e della branca della medicina che va sotto il nome di psichiatria: alle spalle infatti vi furono almeno due secoli e mezzo di esperienza. E se è vero che oggi ripetiamo costantemente che la disabilità non è una malattia, il fatto che da un certo punto in poi la medicina se ne sia interessata ha rappresentato un grande passo avanti.

Un altro aspetto che emerge sempre in questa fase è l’affermazione del legame implicito tra povertà e follia: nella versione cinquecentesca, infatti, essendo i primi ricoveri gratuiti e aperti a uomini e donne apparentati dalla miseria e da una serie di comportamenti precisi (i cosiddetti signa furoris: scandalo, mancanza di rispetto per l’autorità, pericolo per sé e per gli altri) il manicomio diventa per definizione il luogo degli indigenti. Solo dal Seicento inizieranno a trovarvi posto tutte le persone con disabilità a prescindere dal reddito, dovendo rispondere alle richieste di soggetti, istituzioni e famiglie appartenenti a ogni classe sociale.

Maria e un campeggio passato alla storia

Èperò in età contemporanea che l’ambivalenza nei confronti della disabilità raggiunge il picco. Se infatti la medicina si interessa ormai su larga scala delle persone fragili, irrompe come un macigno l’eugenetica con la sua ossessione per il miglioramento della razza, che si tradurrà in pesantissime legislazioni in vigore fino a poco tempo fa.

Ancora una volta è questione di dove si pone l’accento. La legge italiana n. 36 del 1904, ad esempio, fissa nella pericolosità sociale e nel pubblico scandalo i criteri per l’internamento. L’entrata in manicomio, dunque, non è dovuta allo stato patologico della persona o alla disabilità, ma alla sua pericolosità, oziosità e capacità di turbare l’ordine sociale. È logico dunque che, per lo più, si sia trattato di strutture prive di qualsiasi strumento atto a comprendere, ascoltare o accogliere la disabilità. E questo nonostante il tema andasse ricevendo un’attenzione nuova, anche grazie al progressivo consolidarsi di due discipline emergenti, l’ortopedia in campo fisico-motorio e la neuropsichiatria in quello mentale e comportamentale.

L’ambivalenza però non solo permane ma si rafforza: se taluni parlano di educazione e inserimento, cresce infatti l’associazione tra diversità mentale e fisica da un lato, delinquenza e devianza dall’altro. Perché?

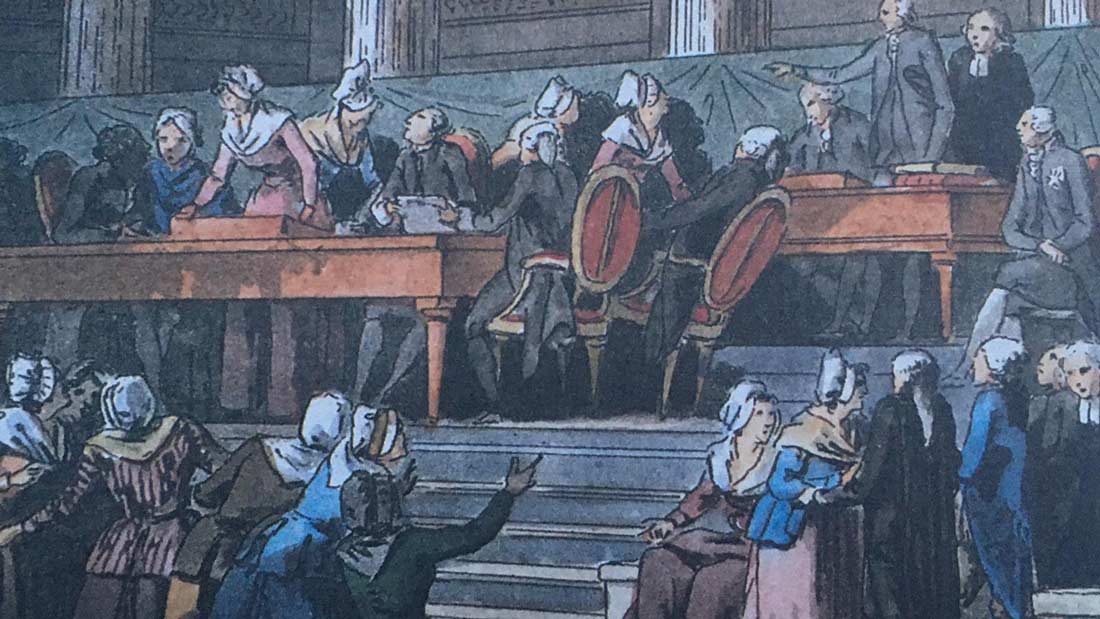

Perché a partire dalla Rivoluzione francese chi non lavora e non combatte è inutile, anzi è dannoso. E poiché a seguito della secolarizzazione non è più la Chiesa a occuparsi di assistenza, cura e istruzione, si pone il grande problema del “chi paga?”. Così, al di là dei contesti politici e culturali, la scelta di aiutare la persona con disabilità viene sempre più presentata come una decisione che impoverisce la collettività destinando agli improduttivi somme che potrebbero essere utilizzate altrove. Parametri, questi, che ci sono familiari. «Le tasse che pago – ha scritto un giorno di dicembre una tale Francesca su Twitter – servono a garantire 10 ore di assistenza al giorno per un bambino che, da grande, forse riuscirà a passare la pallina dalla mano destra a quella sinistra. Mio figlio, normale, non ha garantito neanche un minuto di palestra». Italia, dicembre 2020.

Con tutti i distinguo, questo modo di ragionare rimanda al contesto che ha preceduto per decenni l’operazione T4, e cioè lo sterminio su larga scala delle persone con disabilità ideato e praticato dal nazismo (il bilancio finale fu di circa 250mila persone uccise, tra cui 5mila bambini). Sia pure con un’organizzazione e determinazione senza pari, la Germania non è stata però la sola ad aver concepito nel corso del Novecento queste legislazioni criminali.

Infatti dopo la fondazione dell’Eugenetic Record Office (1905) a opera dell’inglese Francis Galton, l’eugenetica si traduce in legge in molti Paesi (con la paradossale eccezione inglese). Prendiamo, come esempio, la vicenda della svedese Maria Nordin, di famiglia povera e analfabeta. Qualificata come cieca e rinchiusa in riformatorio, a 18 anni per poterlo lasciare acconsente alla sterilizzazione. Assunta da un proprietario terriero, Maria va da un oculista che le diagnostica una miopia fortissima. «Mi avete tolto il diritto ad avere bambini – ha chiesto la ragazza al Ministro della sanità – solo perché non avevo i soldi per andare dall’oculista?». Il suo caso è uno dei tanti resi possibili dalle legislazioni vigenti in Svezia (fino al 1976), Norvegia, Finlandia, Danimarca, Austria, Islanda, nel cantone svizzero di Vaud, Cecoslovacchia e altrove. La diffusione e la tenuta nel tempo di queste normative eugeniste spiega perché all’indomani della seconda guerra mondiale i tribunali alleati non abbiamo classificato la sterilizzazione forzata come crimine contro l’umanità.

Dopo il 1945, dichiarazioni e carte costituzionali affermeranno a gran voce la parità nei diritti e nelle opportunità per tutti i cittadini, ma occorrerà ancora pazienza perché ne siano realmente interessate anche le persone con disabilità. Qualcosa ha iniziato finalmente a scricchiolare negli anni Sessanta quando l’handicap ha trovato spazio nei movimenti per i diritti civili. Anche qui la spinta è partita dagli Stati Uniti.

Le estati a Camp Jened

«Sono nato con la spina bifida. Non pensavano che vivessi più di un paio d’ore. A quanto pare, avevo altri piani» racconta all’inizio di Crip Camp (2020, qui la nostra recensione) James Lebrecht, regista del film assieme a Nicole Newnham, mentre scorrono le immagini della sua infanzia. Lebrecht è infatti anche uno dei protagonisti della pellicola che ricostruisce l’ascesa del movimento americano dei diritti civili per le persone con disabilità.

Dopo un breve excursus sulla giovinezza di Lebrecht, che si incastra con le storie di altri intervistati, si scopre che il punto d’incontro tra loro è stato Camp Jened, un campo estivo per persone con disabilità attivo dal 1951 al 1977. Nell’epoca di Woodstock e della cultura hippie, i giovani con difficoltà motorie o intellettive ne erano sostanzialmente esclusi, con i più sfortunati costretti a vivere in strutture pubbliche in condizioni atroci. Per molti ragazzi degli anni Sessanta e Settanta Camp Jened ha rappresentato quindi un’occasione unica per assaporare appieno la giovinezza. (Claudio Cinus)

E in Italia?

La storiografia, anche quella più critica verso la Chiesa, concorda nel ritenere che la sua presenza abbia giocato un ruolo determinante nell’assenza di una legislazione eugenista nel nostro Paese, dove inoltre l’associazionismo di matrice cattolica si è articolato in una gamma di realtà non presente altrove. È anche vero però che quando negli anni Settanta i miei genitori vissero per un periodo a Toronto, rimasero sorpresi per quante persone con disabilità ci fossero in giro. Ovviamente non era questione di numeri assoluti, ma del fatto che all’epoca in Italia le persone con disabilità venissero tenute per lo più in casa. Oggi sono ancora molte le cose che non funzionano nel nostro Paese – dalla scuola al lavoro, dall’assistenza all’atteggiamento della Chiesa (nel messaggio per la giornata mondiale della disabilità 2020 Papa Francesco le ha dato una bella strigliata!). Eppure siamo uno dei Paesi occidentali con leggi all’avanguardia in materia di disabilità: «Certo, la legge non è sostanza – ha scritto Massimiliano Fiorucci – però sul piano culturale e civile ha un suo significato».

Ci riferiamo a leggi come la 517 del 1977 che ha chiuso le classi differenziali; la 180 e 833 del 1978 che, grazie a Basaglia, hanno smantellato i manicomi e regolamentato il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi pubblici di igiene mentale, a cui farà seguito, solo per citare la principale, la 104 del 1992. Come ha scritto Clara Sereni, la 180 resta a tutt’oggi l’unica legge italiana rispetto alla quale un’avanguardia culturale, politica e scientifica è stata capace di farsi legge dello Stato, e fa tuttora scuola nel mondo. Eppure nel Paese che l’ha prodotta è stata applicata in misura parziale se non talvolta addirittura deviata, cosicché la grande sfida della chiusura dei manicomi si è risolta in molti casi nel rendere “manicomio” la realtà familiare, lasciata nel quotidiano completamente da sola. E molto potrebbe dirsi anche rispetto alla scuola, al lavoro…

Il problema può forse essere che queste leggi non riflettono un disegno generale in tema di disabilità, ma sono provvedimenti dettati dalla pressione dell’opinione pubblica in momenti particolari? È probabile. Provvedimenti che più di recente sono sfociati nella legge sul dopo di noi (2016) e, proprio nel tempo difficilissimo del covid-19, in un nuovo fondo destinato all’attuazione della legge che esplicitamente riconosce e tutela i diritti dei “curacari” (meraviglioso termine coniato da Flavio Pagano), riconoscendo cioè il lavoro quotidiano di chi si occupa di un familiare fragile.

— Leggi anche: Marco Cavallo di Nicla Bettazzi

Che bilancio?

Che bilancio trarre da questo excursus? Ovviamente a conclusioni diverse giungerà il lettore ottimista e quello pessimista, declinazione immortale della solita questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Da un lato è innegabile che siano stati compiuti radicali passi avanti, tanti diritti sono stati riconosciuti e si va diffondendo un nuovo sguardo sulla disabilità, a partire da preziosi e cruciali cambiamenti anche nel linguaggio. Dall’altro, però, la pratica (nonostante l’ottimismo connaturato in chi scrive) proprio non va. Innanzitutto perché vedersi riconosciuto quel che spetterebbe in base alla legge è una pratica quotidiana di lotta, pazienza, tenacia: è una fatica mostruosa. Poi c’è una durezza, una chiusura che le crisi economiche, sanitarie e sociali non leniscono affatto. Anzi. Permane infine quella lettura di esclusione, non appartenenza e inutilità.

Oggi però siamo più maturi, più consapevoli e più umani: c’è Francesca su Twitter, ci sono molte persone che straparlano in Rete e per strada, ma – oltre alle leggi – ci sono anche tanti con un’altra attenzione, un altro sguardo. C’è un sentire comune che piano piano va diffondendosi per dare spazio, finalmente, a tutta la parte di luce di questa lunga storia considerata solo in ombra.

Questo articolo è tratto da

Ombre e Luci n. 153, 2021

La Newsletter

Ombre e Luci è anche una newsletter

Ci trovi storie, spunti e riflessioni per provare a cambiare il modo di vedere e vivere la disabilità.

Se prima vuoi farti un'idea qui trovi l'archivio di quelle passate.